若到中国国际茶文化研究会授称“中国苗岭贡茶之乡”的贵定县,进入贵州省农委、省旅游局授称“贵州最美茶乡”的云雾镇,置身苗族同胞聚居的鸟王村关口寨,目睹立于公元1790年的那块青石碑刻,浏览那依稀可辨的220余字的文言文,便可知晓一则史海钩沉的史实:

李一平

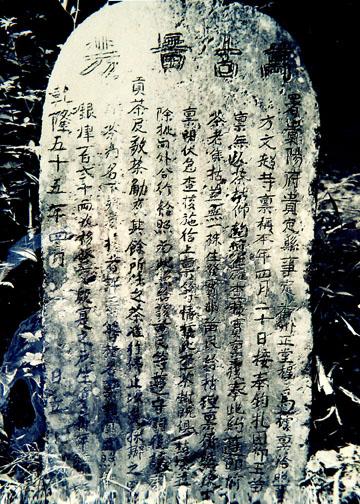

苗岭贡茶碑照片

若到中国国际茶文化研究会授称“中国苗岭贡茶之乡”的贵定县,进入贵州省农委、省旅游局授称“贵州最美茶乡”的云雾镇,置身苗族同胞聚居的鸟王村关口寨,目睹立于公元1790年的那块青石碑刻,浏览那依稀可辨的220余字的文言文,便可知晓一则史海钩沉的史实:

贵定云雾茶品质优良,连年纳贡。清朝各级地方官吏层层加码,茶农不堪重负。由于上交多,投入少,茶林焦枯,产量减少,难以完成。苗民雷阿虎等人向上禀报“茶老焦枯”,请求豁免。官府派员实地核查后如实报告朝廷。朝廷下发批文,暂停当地每年上贡茶叶。朝廷还拨银四百二十两发给家底较厚的人家带头恢复茶叶生产。茶农们高兴,于清乾隆五十五年四月立碑记叙。碑额镌刻四个大字:“万古留芳”。

茶界专家们公认:这是贵州唯一记载茶事的贡茶碑,在全国众多名茶中实属罕见,它见证了贵定云雾茶作为朝廷贡茶的历史,承载着云雾茶深厚的历史文化底蕴,闪烁着苗岭贡茶文化的光芒。

是这样吗?是。只这样吗?远远不止。

碑文在表述形式上,仅用寥寥数语,简洁精准地记叙了何人、何时、何地,何因、何事、何果。足以让我们从中领略并欣赏用形式逻辑的力量驾驭语言文字的精湛功夫。这都还不是主要的。最主要的是:如果我们对碑文所陈述的史实内容本身,用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点进行客观的审视和研判,从碑文的字里行间,仔细品读并认真把握各史实要素在程序和内容两个层面的“起、承、转、合”的严谨逻辑,其中蕴含的在当时难能可贵的经世济民的人民性,便从历经沧桑的石碑中清晰地跃然而出。

先从程序层面来看:一是起,苗家茶农反映茶树枯萎,请前来查实;二是承,贵阳府立即派员,到云雾山上实地核查;三是转,官府查明实情后,及时禀报朝廷;四是合,朝廷除批复外,还要求对下发文让当地苗民知晓。

清清楚楚的行政程序:呼声、核查、报请、决策。

再从内容层面来看:一是起,确定上贡云雾茶叶“准行停止”执行,以免采购办理茶叶而增加苗民负担;二是承,确定如有官府派来的人以办茶为名下乡滋扰苗胞者,允许大家指名举报,给以追究;三是转,确定拨出白银四百二十两给当地殷实之户补种茶树;四是合,确定待他日茶叶生产恢复后,再购办该处贡茶。

明明白白的行政内容:令行、禁止、投入、产出。

足见此碑所记的不仅是一桩茶务,更是一桩政务。不是官府用官样文章表政绩,而是苗民以深山青石刻心迹。碑额所刻的“万古留芳”,不仅颂“茶好”,更是颂“政通”。

当今贵定政坛已然不乏悟性。一是2011年中共贵定县委同意由肩负政治协商、民主监督、参政议政三大职能的县人民政协而不是其它机构牵头成立了“贵定县苗岭贡茶文化研究会”。二是在中共贵定县纪委、县委宣传部编辑,中国文化出版社2010年出版的《贵定勤政廉政历史文化选萃》一书中,精选贵定上至宋朝、下迄民国末年的人物68人、文选9篇、碑刻6块入编。其中,这块贡茶碑的照片、碑文、译文,编入该书“碑刻篇”之首。三是县委书记刘建民在为该《选萃》作《序》的收笔处这样动情写道:“政声人去后,口碑胜金杯;留得青名在,百姓论是非”。

(作者系贵定县政协副主席,贵定县苗岭贡茶文化研究会名誉会长。)